Je suis un vieux feuilleteux de VOIR. J'en ai collectionné une couple. Je saisi ce journal «gratuit» depuis les toutes premières semaines de son existence, au temps où l'encre beurrait en masse avec des titres vifs, amusants, surprenants, avec un drôle de Barbe à la barre. Je me suis toujours ennuyé de la plume de ce monstre. Semaine après semaine, je m'en suis fait une vieille habitude pour être moins seul parmi la foule dans le métro du retour les jeudis soir. C'est avant le souper et c'est normal de rester le plus souvent sur sa faim avec l'édito qui n'en est surtout pas un! VOIR n'est pas le DEVOIR, on s'entend. Alors, je feuillette. Je lis en filigrane. Pas dans le même sens que le Journal de Montréal. Je commence au début. Puis je zieute la recension des disques et me trouve bien dépassé de n'avoir le plus souvent aucune idée des artistes cités! VOIR déniaise. De temps à autre, il y a de bons coups, des rencontres, des interviews qu'on ne trouve pas ailleurs. Pas avec le même ton. VOIR bat la mesure, sonne la cloche pour le début de la récréation quand adviennent les grosses pointures: jazz, cinéma, littérature... Je vous donne un demi scoop : au prochain Festival On se les gèle sous la lumière, la Gaspésie gastronomique sera l'invitée d'honneur. C'est magnifique. D'ailleurs, et c'est une de ses qualités, VOIR ne cesse de vanter les beautés et le plein air des régions du Québec. Et la vie en ville continue. Déjà 20 ans! 20 ans! 20 ans! Tout ça pour une gonzesse, comme dirait maître Ferland. En terminant ce petit tour bien réducteur, je dirais que l'une des choses que j'apprécie le plus au VOIR, c'est le dialogue qu'il entretient avec ses lecteurs. Il y a là beaucoup de coeur. Les mots de la tribu circulent. Librement. Chapeau!

Garochez-moi des roches si vous voulez, mais ce petit texte est paru dans Voir.ça* dans le cadre du 20e anniversaire de l'hebdomadaire. Et je suis très sincère.

* Bou! Cette page n'existe plus. Les archives de Voir, c'est non avenu pour employer moi-m^me un terme archaïque!

http://www.voir.ca/actualite/actualite.aspx?iIDArticle=44166

22 octobre 2006

20 octobre 2006

17 octobre 2006

Le pingouin barbare (suite)

À René Merle.

Pour faire suite à nos échanges à propos de cette chère langue de Molière bien pendue et perclue de tous les mots du monde à traduire, j'ai l'irrépressible envie de te faire parcourir, si cela te chante, cette page de journal de voyage de la dénommée Lady Guy. Cela en vaut la peine pour ajouter comme un repas principal à la titillante entrée servie plus tôt par Louis Hamelin.

Je ne connais cette littéraire que par son blogue, et encore, je suis un visiteur conquis mais vraiment peu familier de ces beaux textes autour de la vie dans les livres, de la vie tout court, publiés depuis 2003, un âge plus que respectable dans la courte existence de la bloguosphère.

Je ne te demande pas de réponse perso. Mais pour ma part, je trouve beaucoup de qualités à ce récit tiré sur le vif lors d'un voyage effectué il y a tout juste quelques jours à Paris. On y esquisse avec spontanéité les répliques des personnes rencontrées, les masques culturels de chacun dans ces univers distincts et pourtant si proches en pensée, sur papier, univers désarçonnants, surprenants qui créent l'ouverture, mais peut-être le plus souvent aussi le repli.

Les Français et les Québécois sont faits pour s'entendre comme larrons en foire, mais peuvent-ils s'écouter? Peux-tu imaginer «l'accent» raboteux qui est le mien en lisant ce texte?

À lire le texte et l'accent de LadyGuy, on entrevoie au-delà des clichés empesés ou de la fausse naïveté, cette drôle de nécessité d'apprendre la langue de l'autre à l'intérieur même de sa propre langue.

M'enfin, je n'appellerai pas Wittgenstein, ses jeux de langage polymorphe et ses formes de vies à la barre, ici, aujourd'hui. Mais il reste que pour un grand nombre de Français, les Québécois sont une espèce de barbares mal dégourdis à laquelle il fait bon rêver en sourdine.

L'inverse, le rêve du sens clair, le chatoiement de la parole sonore pour dire comme Hamelin, le sens du raffinement et de la liberté, l'audace, tout cela se peut aussi car il y a la force de la littérature, cette répulique des lettres, encore quelques films qui traversent ici, la chanson, la cuisine, la mémoire, et l'histoire... La grande, la petite. Une poétesse, correspondante autochtone, me demande aujourd'hui si j'ai des racines parisiennes? Le plus drôle est que oui, j'ai de vieilles racines transplantées par mon ancêtre Des Marets, Parisien...

Mais un agacement sifflant vient brouiller «l'accueil» dit proverbial du Québécois envers son cousin, certes moins maudit que dans les années 60, mais quand même relativement «chiant». Surtout si on nous fait l'insigne honneur de «switcher» en anglais quand nous nous adressons la parole. J'avoue que je ferais une crise si une telle chose m'arrivait.

Remarque que j'ai déjà été le témoin de pareil mépris, ici même, par un temps de canicule à ne pas traîner dans les rues. Jean-Paul et Josette venaient de débarquer en ville. Nous allâmes prendre un verre à une terrasse du Vieux-Montréal. L'accent du Sud, même pas marseillais!, donc du vrai barbare dans la bouche de Josette n'a pas eu l'air de plaire à la serveuse qui avait bien d'autres verres à fouetter. Elle s'est mise à répondre très sèchement parce qu'elle n'avait rien pigé et passa à l'anglais. C'est elle qui commandait! J'ai eu honte que cela se passe à Montréal, dans cette french lousy city. Mais je n'ai pas fait de crise!

Entre ces diverses collisions de langage, un océan de non dit s'épaissit alors qu'il y a toujours tout à dire de «la vie de l'action et de la vie» (Malherbe).

Barbare, je le dis au sens de Jean-François Malherbe qui aime bien, comme toi, je crois, faire des incursions étymologiques. Car nous avons perdu notre latin. Nous parlons une langue que nous ne comprenons plus, que nous n'entendons plus. Or le barbaros pour les anciens, était simplement celui dont on ne comprend pas la langue, celui qui bredouille.

Les Québécois bredouillent assurément. Et les vestiges du parler d'oc, les «Occidentés» aussi, apparemment.

Bonne lecture.

***

Pendant notre séjour, les magazines français n’en avaient que pour la France amoindrie. Les titres : «Faut-il avoir honte d’être Français? », « Pourquoi j’aime la France » selon Jamel, «La tyrannie de la repentance » de Bruckner, «La France manque de modèles! », etc. On parle un peu avec eux et ils s’enflamment. «On est battu, cocu et content, je vous jure!!! » Que de rancœur, que de hargne, que de haine de soi! Ça fait du bien de se rendre compte qu’on n’est pas seul à souffrir de ce travers….

Devant les kiosques à journaux, Zhom et moi n’avions que ces mots à la bouche : Ben voyons! Et le fou rire qui va avec, ce qui ne faisait pas rigoler du tout le vendeur. J’avoue que je les préfère chiants à braillards, mais même dans l’auto-flagellation, les Français conservent une arrogance vraiment touchante….

Bruckner pense que, en dépit de son rayonnement incroyable à l’étranger qui perdure et de tous les touristes qu’elle attire à elle, prouvant par là que la France propose encore une image charismatique hors de ses frontières, la France souffre aujourd’hui parce qu’elle s’est toujours voulue à l’avant-garde du monde. Mais le monde n’en a que pour son passé glorieux, prouvant par là que le présent ne l’est pas. Vrai qu’on ne vient pas à Paris pour ce qu’il s’y passe aujourd’hui. Ils ont bien raison de détester les touristes dont les regards les traversent, comme s’ils n’existaient pas, pour voir avant tout le décor et ce qu’ils ont été. Ils se sentent probablement comme des locataires de leur histoire, et le loyer à payer est vraiment très cher, tout ça à cause du cachet. Ils peuvent bien rêver d’une cabane au Canada, ce pays où il reste encore tant à défricher.

Parce qu’on peut y boire et y fumer n’importe où et n’importe quand, je suis prête à tout pardonner aux Parisiens. Mais voilà, ils vont eux aussi passer à la casserole, les lois anti-tabac arrivent! Zhom et moi avons fermé Paris comme nous avons fermé le Cheval Blanc au mois de mai. Voilà un vrai signe de décadence, lorsque la France se montre aussi puritaine que l’Amérique! France, patrie de la clope, du bon vin, du vrai café dans de vrais cafés, des fromages scandaleux, des plats en sauce, du pain-baguette… Ô France, QUE DEVIENS-TU????

Il est toujours sympathique de se faire demander d’où l’on vient. C’est un signe de curiosité, parfois de politesse. À Paris, lorsqu’on est Québécois, on se le fait rappeler à chaque fois qu’on ouvre la bouche. « Vous êtes Canadiens? Eh, ça s’entend! ». L’espèce de crétin parigot inculte de l’épicerie insiste pour nous parler en anglais parce qu’à son avis, nous parlons mal français. Parler français signifiant parler comme à Paris. Les Français étant convaincus qu’ils sont les seuls à parler leur langue. Et les seuls dans la francophonie à ne comprendre aucun autre accent que le leur. D’ailleurs, il ne leur viendrait pas à l’idée de se considérer comme francophones… De vrais unilingues.

Je m’interroge sur cette obsession qu’ils ont de notre accent. Paris étant la ville la plus touristique au monde, ils sont peu surpris par les divers accents qui les assaillent chaque jour. Mais l’accent québécois leur écorche particulièrement les oreilles. Pourquoi? Est-ce le retour du refoulé? Un rappel de ce qu’ils ont été? Ce doit être curieux pour eux, probablement parce que nous n’avons pas l’air, à prime abord, d’étrangers. Aucun exotisme en apparence. Nous sommes des Blancs qui parlons français avec un accent aussi séduisant que celui du Poitou (que j’aimerais bien entendre un jour, d’ailleurs).

Mais le problème de l’accent n’est pas tout (point tout, Poitou, hou-hou-hou!). D’autres codes viennent renforcer cette impression chez les Parisiens, qui sont toujours en mode combat dans les discussions, que nous manquons d’intelligence. Chaque phrase, chaque pointe, chaque remarque est un appel à la réplique chez eux. Déstabilisé et peu exercé à ce type d’échange, le Québécois ne réplique pas, ce qui renforce son image de demeuré qui ne comprend pas le français. Lorsqu’un Parisien dit : « Vous êtes Canadiens? Eh, ça s’entend! », il s’attend à ce que vous répliquiez quelque chose. C’est sa nature et c’est à nous de le comprendre. Si vous ne dites rien d’autre que, « Heu…oui. », un ange passe, un étrange vide se crée, vous avez perdu la chance de vous faire respecter.

En ce qui me concerne, c’est le plus difficile. Je trouve épuisant cet appel constant au combat, c’est comme jouer à la « main-chaude » à longueur de journée. Alors je souris et comme une bonne catholique – selon la formule de Zhom – je tends l’autre joue. Ce qui rend les Parisiens profondément perplexes, puis, finalement, ennuyés. Vrai que c’est ennuyeux, des gens qui ne veulent pas jouer. Et je pense au Prince de Ligne, qui disait : J’ai bien mauvaise idée de l’esprit toujours tendu : c’est souvent faute de pouvoir descendre, qu’on est toujours monté si haut. Ou, mieux encore : J’aime les gens distraits; c’est une marque qu’ils ont des idées et qu’ils sont bons : car les méchants et les sots ont toujours de la présence d’esprit.

Zhom, exaspéré un soir au cinéma, a répliqué à la sempiternelle question «Vous-zéte-Canadiens? », dans son plus bel accent québécois : ÇA PARA-TU TANT QU’ÇÂ? Et ça y était. Notre interlocuteur, loin d’être décontenancé, était soudain intéressé, nous lui avions ouvert une porte, il nous a parlé du film C.R.A.Z.Y., de son rêve d’aller au Québec, de la décadence de la France, etc. Les jeunes, plus particulièrement, rêvent du Québec comme d’un nouveau départ, convaincus que la France n’a plus grand-chose à leur donner. Je crois qu’elle ne leur laisse surtout aucun espace pour rêver, le passé est trop présent.

Jusqu’au contrôle de sécurité à l’aéroport, nous n’avons pas été épargnés. Le jeune homme qui fouillait ma valise m’a traitée de cousine, imité très maladroitement l’accent québécois, et, les yeux rêveurs, m’a demandé si l’on pouvait faire du ski au Québec et chasser le caribou. D’abord découragée, j’ai finalement été émue lorsqu’il a manqué de mots pour exprimer tout ce que le Québec lui inspirait comme fantasme, presque la larme à l’oeil. «Vous ne pouvez pas savoir » a-t-il dit, le cœur sur la main, l’autre dans mes chaussettes sales, et nous étions tout à coup, malgré tout, à égalité. Quelle différence entre moi qui vient à Paris chercher ce que je ne trouve pas chez moi, et que je ne trouverai jamais parce que je le voudrais chez moi, et ce jeune homme qui ne trouvera probablement pas ce qu’il veut s’il venait chez moi le chercher? Nous sommes tous des apatrides au pays des rêves.

13 octobre 2006

Le surprenant

Si vous lisez comme moi les chroniques zartistiques, on constate ces jours-ci que c'est le tour au chansonnier Damien Robitaille.

J'attendais depuis des lunes la sortie de son premier opus grand public (il a déjà auto-produit un disque distribué à 300 exemplaires), promis pour le printemps 2006 mais qui atterrira dans la jungle des CD aujourd'hui.

Je connais peu le matériel de ce moustique original né à Lafontaine, Onta Rio. Petit frère de Paquette, Desbiens & Canot enr. Mais le peu que j'ai pu capter déjà de ses présences à la radio a suffit à m'enthousiasmer d'une seule claque : ce jeune homme de 25 ans est imbibé de poésie emmêlée avec quelques épines acides dans la voix. Hautement personnel. Naïf. Adroit. Sans prétention. Surprenant. Beaucoup de joie.

Je me précipiterai aujourd'hui au magasin de musique!

Interviews radio :

http://www.radio-canada.ca/radio/emissions/document.asp?docnumero=12133&numero=1356

http://www.radio-canada.ca/radio/emissions/document.asp?docnumero=15156&numero=1354

Photo : site du Festival en chanson de Petite-Vallée

http://www.festivalenchanson.com/01_fes/01_3/Damien%20Robitaille.jpg

11 octobre 2006

Primeau, batteur de fond

Est-ce un cliché enrubanné de mépris ou de méprise? On a déjà dit en regard de la grappe des musiciens de jazz de Montréal : à l'Ouest émergent des pianistes fabuleux, à l'Est des batteurs!

Primo, Bernard Primeau était bien un gars de l'Est, voisin de Nadon, le Roi du drum, contemporain de Donato.

Primo, il était bien un batteur énergique. Fonceur. Organisé. Des cabarets de l'ombre avec Pierre Lalonde jusqu'au grand Oliver Jones chez Biddle's, une trajectoire exemplaire. En 1996, il enregistre Oeuvres de Félix Leclerc (gagant du Félix jazz en 1997) par amour pour Félix et par désir de faire aimer le jazz. Onze disques en tout, le dernier lancé hier au Gesù à titre posthume au lendemain du départ de l'ultime Grande tournée d'où l'on ne revient pas de sitôt, à moins que sonne la fermeture, la fin du monde de tous les clubs de jazz de la terre.

Son train, son roulement continue...

Je l'ai vu au Gesù ou au Spectrum, je ne sais plus, il y a quelques années lors du Festival de jazz. Un show impeccable avec son quintet. C'était, il me semble, pour souligner ses trente ans de carrière. À la fin, manifestement ravi, il est revenu seul sur scène inviter ses parents et amis «et tous les spectateurs» au resto pour fêter cela! J'ai alors vu de quel bois se chauffait ce petit homme trappu et intense.

Bernard Primeau, batteur de fond. Salut!

Crédit photo : Primeau à Iqualuit en 2001.

http://www.nunatsiaq.com/archives/nunavut010131/nvt10126_17.html

09 octobre 2006

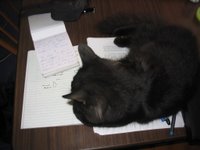

Carnets pelés 6 - Noiraud broie les mots

Ce Noiraud est bien pensif? Que va-t-il nous griffonner?

Il écrit de la patte gauche, faudrait élaguer.

Est-ce que c'est plus lisible ici?

Pas l'diable, mon minou...

Rien à faire, il roupille à présent sur ses livres. Il ne donnera plus rien d'autre que du bonheur tranquille. Il est couché sur un article qui parle de Wittgenstein. Il est au chaud. Dans une espèce de forme de vie sans investigation.

Et pourtant, son petit texte sent le farouche. Je me suis permis de le lire pendant son absence. Pendant qu'il rêvait de liberté.

Béthanie, 8 octobre 2006

(Le chat s'est trompé de quantième, on devrait lire le 9 octobre. Je le sais parce le 8 octobre, la veille, il a bu du lait comme un halluciné. Son maître, un taré, ne lui en donne jamais. Ce lait-là l'a indisposé! Il n'a pas écrit un seul mi-howl de la journée!)

Chants de mars

(Tu parles d'un titre pour un texte au mois d'octobre!)

(Bon, je recommence.)

Béthanie, 8 octobre 2006

Chants de mars

Je suis né ici un peu dans le flou

à Saint-l'Enfant-Jésus-d'Ely

J'ai barouché toutes les nuits,

depuis

Or, la meule du temps a flanché*

Je ne sais plus où vont me conduire mes moustaches

Et voici que ma montre

sonne midi

Cela me fait craindre

ma dernière heure, ma dernière souris

Pourtant, je suis bien né ici

dans les bras de l'Enfant

Des feuilles de fraisier

collées sous les pattes

le prouvent

J'ai les tatous complets de la forêt

incrustés dans le vert fauve de mes yeux en série

J'ai barouché toutes les nuits avec la faune crachante

qui feule en moi

J'ai couraillé sous la pluie parfois

comme un matou qui siffle plus haut que l'envie,

comme ces chants qui vrillent parmi les cèdres

dans les marécages mordorés, luisants et froids

comme la pointe d'une étoile qui dégringole du ciel

par pure folie!

J'ai aimé

J'ai tué

On m'a chassé, craqué jusqu'à l'os

On m'a volé ma hache, mes raquettes

trois vies déjà

La lune échancrée est comme de l'huile sur mon cou

Et ma besace tambourine encore!

Et ce soir, je serai fidèle au rendez-vous

Je guetterai la perdrix aux cheveux roux

mon amour

J'ai tant barouché par les fossés maudits

et les carnavals de pleines gueules

Mais voilà que je crains par instinct

ma dernière fuite d'air,

ma dernière rigole

La meule du temps aiguise

les grandes dents jaunes des jours et des plaines,

ces couteaux tirés vers ma tête

avec des manches et des crosses décidés

à crever le sac, la panse, le printemps

mon coin de paille au soleil

Et mon petit herbier gris fout le camp

Je deviens comme un semblant de mulot aveugle et doux

Je suis né dans le flou par un soir venteux...

comme on passe par le chas d'une aiguille

Je crains ma dernière heure de tas de poussière

pour le petit feu dans un tas de branches,

car elle me précède comme une piste laissée sur le sol humide,

flairée, mordue avant que mon ombre ne déguerpisse!

Je crains le piège de fils

que je confectionne avec mes doigts

J'ai pourtant de belles feuilles de fraisiers

collées sous mes feutres,

ramassées dans le sous-bois

À Saint-l'Enfant-Jésus-d'Ely

Ces trophées montrent bien

qu'avant que je me couche

je suis passé

par là.

(* Noiraud a écrit « La meule du temps a tourné ». J'aime mieux « flanché », c'est moins ronronnant).

07 octobre 2006

Le pingouin

À mes amis Français, Acadiens, Québécois...

René Merle a raison de penser qu'il est assez inutile et trop fréquent de se repasser les uns les autres des textes publiés ici et là sans qu'on ajoute au moins une petite perspective personnelle.

Je donne pourtant à lire la chronique publiée dans Le Devoir d'aujourd'hui de Louis Hamelin, romancier que j'ai croisé un jour sur une rue du Plateau Mont-Royal et à qui j'avais demandé mon chemin. Une autre fois avant, j'aurais voulu l'interviewer au Salon du livre pour la radio communautaire. Mais il était en très bonne compagnie avec une si jolie fille (était-ce Gabrielle Lazure?), alors qu'à la même table se tenait un Christian Mistral libre et souriant...

On s'est échangé une fois des courriels. Je suis assez admiratif de sa plume qui a toujours un petit diamant de scalpel en réserve. À ma grande honte, toutefois, je connais cet auteur que par ses chroniques. Néanmoins, Betsi Larousse (1994) attend patiemment dans ma bibliothèque, ma montagne de promesses pas toujours tenues!

Dans le texte d'aujourd'hui, petit bijou de cinéma mondain qui nous transporte en France parmi le gratin littéraire canadian, Hamelin dépeint de l'intérieur ce que signifie être soi-même, comme écrivain québécois soupçonneux, et par extension, comme Québécois tout court, être soi-même, ou mieux, devenir soi-même aujourd'hui, en pleine marmite de l'anglobalisation. Quels sont les masques disponibles pour «tenir» notre rôle, nous faire entendre, pour ne pas perdre la face?

En plus, Hamelin coiffe son papier d'un titre bien choisi : Amériquois. Clin d'oeil discret à Gilbert Langevin, le poète de l'être intégral.

Je souligne quelques passages en rouge.

Bien vôtre,

jd

Amériquois

Hamelin, Louis

Le Devoir LIVRES, samedi 7 octobre 2006, p. f5

Je n'étais pas encore rendu en France, occupé à combattre, dans la zone d'embarquement, une fictive attaque d'aérophobie (communément appelée «peur de l'avion») au moyen d'un double scotch et de quelques cacahuètes, lorsque Paul Marchand m'a abordé. Il constitue à lui seul un excellent condensé de cours préparatoire accéléré à des retrouvailles avec la vie parisienne. Une question de débit, de ton, de pouvoir d'autoconviction. Il me parle du scéna auquel il collabore en ce moment et c'est comme s'il me mettait le nez dans mon caca: c'est vrai, je gaspillais trois grosses lettres avec mon rio, moi... Tout aussi incontournable pour se «remettre à niveau» dans sa langue, le coup d'oeil à Libé entre le Sauvignon et le croque-monsieur. Je lis que la candidature de Ségolène Royal est «innovante et porteuse». Au lieu de me demander: porteuse de quoi?, je souris rêveusement aux femmes qui passent dans la rue et je reprendrais bien un coup de blanc, patron. C'est l'avantage de la langue française: elle pense pour vous.

Vincennes. Une voix de femme jaillit haut et fort d'une boulangerie: «Je ne suis pas d'accord! Je ne suis pas d'accord!» Sur le trottoir, des enfants discutent dans une langue nette, catégorique et sonore. «Je suis allée au bois de Vincennes!», scande une fillette avec une tranquille véhémence et un air d'autorité. Plus loin, je commets l'erreur d'hésiter un bref instant devant un passage piétonnier. J'entends le type qui me suit, voûté, sans âge, hargneux et renfrogné, marmonner tête basse dans mes traces: «Mais vas-y, quoi! On n'est pas là pour rigoler, derrière... » Bien vrai. Je suis ici pour bosser, pour répondre à une invitation du festival America de Vincennes et à des questions comme: «Le Québec, une littérature à part entière?». D'ailleurs, je vois déjà briller les flûtes de champagne dans la salle des fêtes de la mairie de Vincennes. Une cinquantaine d'écrivains invités. Vingt-cinq Américains. Vingt et un Canadiens. Cinq Québécois. Quatre Mexicains. Deux Cubains. Et Marie-Sissi Labrèche dans le rôle de la Souris verte. Avec cinq représentants sur vingt-six, le Québec passe donc sous la barre critique des 20 %, mais nous n'allons pas cracher dans la soupe à la grimace canadienne pour autant, ni gâcher cette fête qui, après tout, est la leur: le Canada est l'invité spécial de cette célébration; le Québec, lui, y fait figure d'anti-Cendrillon: invité, il est présent sans y être, un peu comme en 2001 dans sa capitale. Ses Margaret Atwood à lui, ses Victor-Lévy Beaulieu, ses Marie-Claire Blais, ne sont nulle part en vue. Mais soyons lucides: ce rôle de parents pauvres dévolu aux représentants de notre petite enclave américaine francophone reflète très exactement notre importance littéraire actuelle sur la scène internationale.

Ma langue est une banquise...

Au milieu de tout ce beau monde qui discute droits, tirages, agents, prix, talents, potins, je vois se faufiler la petite-fille ado de Mordecai Richler dans une robe du soir vert lime, fille de Noah, débutante du bal, racée comme une mini-Gabrielle Lazure. La classe. So richlerian, j'ai pensé. Le clan Kennedy de la littérature canadienne est en ville. Ce sont des gens très civilisés avec qui on peut causer. Il est cependant des polémiques qu'on préférerait régler autour d'une bouteille de Macallan plutôt qu'autour d'une table ronde devant public. Appelé à la tribune pour ajouter un soupçon de lointaine couleur locale francophone au panorama d'une littérature canadienne qui carbure désormais aux avances à six chiffres et aux grands groupes éditoriaux, on finit par se lasser de jouer la petite voix de la culture de la résistance. Du point de vue canadien, le Canada, c'est une culture, deux langues. Du point de vue québécois, la culture c'est la langue. Et l'écrivain canadien qui jouit du bonheur inné de pratiquer la langue de l'anglobalisation se comporte un peu, dans ses relations avec son voisin québécois, comme le poisson qui rencontre un pingouin sur un fond marin. «Tu devrais relaxer un peu, conseille-t-il au pingouin. Tu sais, tu peux même ouvrir la bouche, ça ne te fera pas mourir... - Oui, je sais, répond le pingouin. Mon seul problème, c'est qu'il faut que je remonte respirer de temps en temps... »

Si mon pays, c'est l'hiver, ma langue est une banquise. Elle est en même temps ce qui protège notre culture et ce qui l'enferme. Les autochtones ont leurs réserves. Nous, notre barrière linguistique. De l'autre côté nous attend le grand galop de l'anglobalisation et de la world fiction. Se dissoudre est-il une solution? C'est l'envers du grand tabou brassé par Jacques Godbout dans les pages de L'Actualité. Il aurait dû venir en discuter au festival America, avec, tiens, Joseph Boyden, au mélange de sang amérindien, écossais, irlandais, et pourquoi pas français, alouette! Un CV génétique pour des lendemains qui chantent.

06 octobre 2006

Notes de cours : la concrétion universelle

Baruch d'Espinoza, marrane.

Nous en étions à la lecture de Spinoza, triple médaillé hérétique.

Pour une rare fois, en effet, les trois fils d'Abraham se sont mis d'accord, ils ont verrouillé la porte de la Synagogue, celle de la Cathédrale puis celle de la Mosquée, puis ils ont côlissé dehors Baruch né à Amsterdam et mort très jeune (1632-1677).

Qu'a donc dit ce contemporain de Descartes pour attirer de la sorte la foudre, la brique, l'anathème de tous les saints clergés de la terre?

Soyons terre à terre et disons que le scandale est venu à cause d'une question de concrétion. Qu'est-ce que cela mange en hiver?

Exemple d'une concrétion archéologique.

Exemple d'une concrétion archéologique.

Justement. Cela part du repas de ce midi. Le prof raconte avoir mangé du poulet ce midi. Un bon poulet, un «bio» qui court dehors. En reste-t-il quelques-uns malgré la grippe? Il semble que oui. Des clandestins sans doute. Et alors, il est fort probable que monsieur poulet ait lui-même auparavant mangé un ver. Mon prof a mangé un poulet qui a mangé un ver. Et le ver, il a peut-être picoré à son tour dans un cadavre au cimetière... Demain, le plus lointain des demains possibles, monsieur mon prof sera un cadavre qui rencontrera son ver, et lui son poulet, puis un autre prof ayant fait bombance s'exposera pour d'autres étudiants assoiffés d'esprit...

Cette chaîne infinie suggère que nous sommes une concrétion éphémère au travers de laquelle l'univers prend conscience de lui-même. «Tous les yeux, même ceux des aveugles car ils voient autrement, réfléchissent l'univers.» Paul Éluard n'a-t-il pas déjà dit que nous sommes au milieu de milliers de Yeux?

Spinoza passe au tordeur le dualisme cartésien (la pensée, l'étendue), qui fait lui-même écho à la grande affaire du dualisme platonicien (la pensée, la matière). Puis tel un enfant, il imagine ce que pourrait être une passerelle entre l'esprit et la matière.

Il en vient à se dire : l'âme et le corps, pourquoi les opposer? N'est-ce pas là deux étiquettes pour exprimer la même réalité?

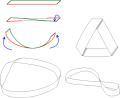

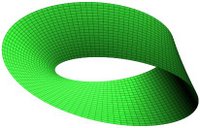

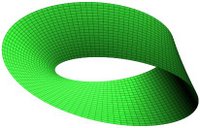

Pour faire image, considérons que Spinoza lance dans les airs les deux balles distinctes de Descartes; il les rattrape au vol puis, avec un brin de génie et une pensée qui n'est pas rouillée, il se fabrique à la place un ballon ovale à deux couleurs qui s'interpénètrent un peu comme le fait les deux extrémités du ruban de papier d'un anneau de Möbius qu'on a collées en tournant l'une d'entre elles de 180 degré. Il il résulte une surface sans verso, une route sans fin.

(cf. explication ici : http://hypo.ge.ch/www/math/html/node21.html

À partir de la critique du dualisme si prégnant depuis les Grecs, on passe à une autre posture : le «monisme».

Le monisme, c'est l'idée d'un tout composé de points en mouvement les uns par rapport aux autres. Les individus apparaissent ainsi comme des relais éphémères du mouvement éternel de l'univers. Comme les points d'une éponge pulsante. Comme une espèce de Möbius trip.

«...chaque mouvement infinitésimal de chacun d'entre nous affecte infinitésimalement chacun des autres; et réciproquement.»

Consentir à n'être qu'un relais, mais un relais «nécessaire, original, singulier», c'est s'inscrire dans la pulsation universelle par «consentement à la nécessité», laissant une large place à l'intuition, laissant les fenêtres ouvertes sur la «surprenance», ou si l'on préfère, sur la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité sinon la joie de vivre qui aimante et irrigue tout notre être?

Nous sommes bien loin de l'ascète sévère dont l'âme contrôle si bien son corps qu'il ne nous sourit jamais.

Nous n'avons pas ici affaire à une spiritualité de la désincarnation où le corps est séparé de l'âme, corps-prison, caverne noire de laquelle il doit se libérer(Platon). Nous sommes avec Spinoza dans une spiritualité de la «transfiguration de la matière». L'esprit s'immisce tellement dans la matière, nous dit le professeur Malherbe, qu'il se produit comme une «translucidation».

L'acte de création pour Spinoza n'est pas un acte de séparation où Dieu jette en dehors de lui ses créatures. Il s'agit plutôt ici d'une espèce «d'autopoïèse», c'est-à-dire, Dieu se forge lui-même. La pulsation de Dieu, c'est la pulsation de l'univers et vice-et-versa.

Mais le divin n'est jamais réductible à la petite idée que je m'en fais. Idem pour l'humain.

D'où l'émergence d'une connaissance intuitive pour connaître la déité. Dieu = la Nature. Soit deux noms, comme c'était le cas avec l'âme et le corps pour l'humain, deux noms pour parler de la même réalité, c'est-à-dire l'univers, espèce de Möbius trip.

Suivant cette conception, il n'y a pas quelque chose comme un vis-à-vis de Dieu. Il n'est donc pas nécessaire de créer une relation pour intercéder auprès de lui. Du coup, Spinoza vient de relever de ses fonctions officielles tous les membres des clergés. On comprend que c'en était trop. Les «attachés politiques de Dieu» ne datent pas de la dernière pluie.

L'amour de Dieu, c'est l'amour de soi, dit Spinoza. Dieu est le monde. Le monde est Dieu.

Accepter que je sois éternel dans l'univers sans en avoir conscience - et il en va ainsi pour les poulets et les vers transfigurés par les exposés des philosophes - accepter cela, affirme Spinoza, c'est harnacher la souffrance à sa racine même, car c'est avoir confiance dans l'univers, c'est savoir que peu importe les tuiles qui me tombent sur la tête, je vais grandir comme humain, cheminer vers la sagesse et la béatitude.

Dans cette pensée complexe, «l'une des plus émancipées qui ait vu le jour en Occident», la question de l'existence ou de la non existence de Dieu ne se pose donc même pas.

- Notes d'après l'exposé de Jean-François Malherbe, ETA 731, Éthique, religion et spiritualité,Univ. de Sherbrooke, rencontre du 6/10/06, et d'après le texte d'une transcription retouchée d'une conférence du professeur prononcée en 2001 au Centre Dürckheim à Drôme, et intitulée Un «monisme» occidental.

Nous en étions à la lecture de Spinoza, triple médaillé hérétique.

Pour une rare fois, en effet, les trois fils d'Abraham se sont mis d'accord, ils ont verrouillé la porte de la Synagogue, celle de la Cathédrale puis celle de la Mosquée, puis ils ont côlissé dehors Baruch né à Amsterdam et mort très jeune (1632-1677).

Qu'a donc dit ce contemporain de Descartes pour attirer de la sorte la foudre, la brique, l'anathème de tous les saints clergés de la terre?

Soyons terre à terre et disons que le scandale est venu à cause d'une question de concrétion. Qu'est-ce que cela mange en hiver?

Exemple d'une concrétion archéologique.

Exemple d'une concrétion archéologique.Justement. Cela part du repas de ce midi. Le prof raconte avoir mangé du poulet ce midi. Un bon poulet, un «bio» qui court dehors. En reste-t-il quelques-uns malgré la grippe? Il semble que oui. Des clandestins sans doute. Et alors, il est fort probable que monsieur poulet ait lui-même auparavant mangé un ver. Mon prof a mangé un poulet qui a mangé un ver. Et le ver, il a peut-être picoré à son tour dans un cadavre au cimetière... Demain, le plus lointain des demains possibles, monsieur mon prof sera un cadavre qui rencontrera son ver, et lui son poulet, puis un autre prof ayant fait bombance s'exposera pour d'autres étudiants assoiffés d'esprit...

Cette chaîne infinie suggère que nous sommes une concrétion éphémère au travers de laquelle l'univers prend conscience de lui-même. «Tous les yeux, même ceux des aveugles car ils voient autrement, réfléchissent l'univers.» Paul Éluard n'a-t-il pas déjà dit que nous sommes au milieu de milliers de Yeux?

Spinoza passe au tordeur le dualisme cartésien (la pensée, l'étendue), qui fait lui-même écho à la grande affaire du dualisme platonicien (la pensée, la matière). Puis tel un enfant, il imagine ce que pourrait être une passerelle entre l'esprit et la matière.

Il en vient à se dire : l'âme et le corps, pourquoi les opposer? N'est-ce pas là deux étiquettes pour exprimer la même réalité?

Pour faire image, considérons que Spinoza lance dans les airs les deux balles distinctes de Descartes; il les rattrape au vol puis, avec un brin de génie et une pensée qui n'est pas rouillée, il se fabrique à la place un ballon ovale à deux couleurs qui s'interpénètrent un peu comme le fait les deux extrémités du ruban de papier d'un anneau de Möbius qu'on a collées en tournant l'une d'entre elles de 180 degré. Il il résulte une surface sans verso, une route sans fin.

(cf. explication ici : http://hypo.ge.ch/www/math/html/node21.html

À partir de la critique du dualisme si prégnant depuis les Grecs, on passe à une autre posture : le «monisme».

Le monisme, c'est l'idée d'un tout composé de points en mouvement les uns par rapport aux autres. Les individus apparaissent ainsi comme des relais éphémères du mouvement éternel de l'univers. Comme les points d'une éponge pulsante. Comme une espèce de Möbius trip.

«...chaque mouvement infinitésimal de chacun d'entre nous affecte infinitésimalement chacun des autres; et réciproquement.»

Consentir à n'être qu'un relais, mais un relais «nécessaire, original, singulier», c'est s'inscrire dans la pulsation universelle par «consentement à la nécessité», laissant une large place à l'intuition, laissant les fenêtres ouvertes sur la «surprenance», ou si l'on préfère, sur la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité sinon la joie de vivre qui aimante et irrigue tout notre être?

Nous sommes bien loin de l'ascète sévère dont l'âme contrôle si bien son corps qu'il ne nous sourit jamais.

Nous n'avons pas ici affaire à une spiritualité de la désincarnation où le corps est séparé de l'âme, corps-prison, caverne noire de laquelle il doit se libérer(Platon). Nous sommes avec Spinoza dans une spiritualité de la «transfiguration de la matière». L'esprit s'immisce tellement dans la matière, nous dit le professeur Malherbe, qu'il se produit comme une «translucidation».

L'acte de création pour Spinoza n'est pas un acte de séparation où Dieu jette en dehors de lui ses créatures. Il s'agit plutôt ici d'une espèce «d'autopoïèse», c'est-à-dire, Dieu se forge lui-même. La pulsation de Dieu, c'est la pulsation de l'univers et vice-et-versa.

Mais le divin n'est jamais réductible à la petite idée que je m'en fais. Idem pour l'humain.

D'où l'émergence d'une connaissance intuitive pour connaître la déité. Dieu = la Nature. Soit deux noms, comme c'était le cas avec l'âme et le corps pour l'humain, deux noms pour parler de la même réalité, c'est-à-dire l'univers, espèce de Möbius trip.

Suivant cette conception, il n'y a pas quelque chose comme un vis-à-vis de Dieu. Il n'est donc pas nécessaire de créer une relation pour intercéder auprès de lui. Du coup, Spinoza vient de relever de ses fonctions officielles tous les membres des clergés. On comprend que c'en était trop. Les «attachés politiques de Dieu» ne datent pas de la dernière pluie.

L'amour de Dieu, c'est l'amour de soi, dit Spinoza. Dieu est le monde. Le monde est Dieu.

Accepter que je sois éternel dans l'univers sans en avoir conscience - et il en va ainsi pour les poulets et les vers transfigurés par les exposés des philosophes - accepter cela, affirme Spinoza, c'est harnacher la souffrance à sa racine même, car c'est avoir confiance dans l'univers, c'est savoir que peu importe les tuiles qui me tombent sur la tête, je vais grandir comme humain, cheminer vers la sagesse et la béatitude.

Dans cette pensée complexe, «l'une des plus émancipées qui ait vu le jour en Occident», la question de l'existence ou de la non existence de Dieu ne se pose donc même pas.

- Notes d'après l'exposé de Jean-François Malherbe, ETA 731, Éthique, religion et spiritualité,Univ. de Sherbrooke, rencontre du 6/10/06, et d'après le texte d'une transcription retouchée d'une conférence du professeur prononcée en 2001 au Centre Dürckheim à Drôme, et intitulée Un «monisme» occidental.

03 octobre 2006

L'été ayant perdu ses cornes...

|

| Photo JD. |

PAR LES SIGNAUX DU GRAND BOIS

La fenêtre est grand ouverte

et les rideaux, ma foi, sont en cavale!

Les gros-becs fruitent à coeur joie

dans le pommier rabougri d’à côté

Je ne sais trop sur quel pied danser :

est-ce que je dors encore un peu?

C’est par la fuite du matin trouble

que je rêve le plus à ton nom d’oiseau...

Pendant que les sarcelles

s’inquiètent du temps nomade,

tout scintille encore dans l’écho profond des encorbellements :

aquarelles, encres, eaux-fortes, barbouillages foncés

et petits craquements furtifs des élans d’Amérique

qui triomphent à l’école buissonnière...

Haïe!

Tu as détaché la chaloupe?

Je gagne comme une flèche

l’érablière pentue qui vire jaune

et surplombe en climax

le point de vue panoramique

C’est un pays intense de corniches émeraude,

un herbier coquin pour espadrilles en lambeaux

Je marcherai vers toi comme un aveugle

en décalquant la rive avec les charbons de mes yeux de matelot

À travers branches et boulots jolis,

il y a comme des reflets de spoutniks

aux électrons stones grouillant de brise,

des fleurs fugitives tressées indiennes

en barques d'or sur le lac Boker

qui se piquent l’une l’autre en des horaires flexibles,

clignotent comme des codes secrets au-dessus du maquis

Elles battent de l‘aile, puis rebondissent aussitôt,

avec les cabrioles des sirènes mixtes,

brebis vagueuses aux bracelets lustrés

dardant la peau du cou

en vifs effets stroboscopiques

Trous de mémoire

qui égarent la saison parachutée...

L’automne, en sa première muance, il est vrai,

est d’abord un été trop mûr qui perd ses cornes,

un bal masqué espagnol

qui trompe l’horizon sans filet

Je t’apercevrai quand même au loin

suivre le crochet dentelé de l’Île-aux-Joncs

Et puis, au ralenti,

sur le miroir aux oubliettes qui s’égrainent,

je sais que tu longeras fidèlement

le quai de pierres léchées on ne sait d’où

Je devrai courir un peu pour te surprendre...

Siffler en étranger la pièce à musique de Mougins

Or dans mon âme paresseuse

de miel ambré et de septembre,

il y a toujours ce mélange échevelé

de coups d’épée et d’ardeurs de chevalet

qui flamboient

La disparition totale viendra à son heure, certes,

mais là, dans l’attente qui me gruge le coeur,

dans le silence gratuit au fond de moi,

je file hip-hop en blue-jeans sur la plage

et je t’allume, toutes voiles dehors,

un feu de brume chinoise

avec les brins de ma pauvreté de salmigondis!

Alors, tu m’accosteras en souriant,

car tu es bien ma nageuse,

ma trotteuse sauvage au luxe des quatre vents!

Mademoiselle l’imprésario des roselins pourprés

qui défrisent en ce moment même l’amélanchier

Celle qui espionne et dénoyaute le ciel,

les arbres, les quenouilles,

avec ses jumelles inspirées

Celle qui me chavire de bord en bord...

Jusqu’au chalet, tu éparpilleras sur le sol

les dernières rumeurs du huard à collier

croisé là-bas en toute intimité

Je sais que tu auras déjà bien trop chaud pour déjeuner!

que ta pensée flotte encore comme un nénuphar au milieu des roseaux

Puis, dans un bruissement ravageur

qui efface tout le tableau de la chambre en délire,

tu enlèveras ta robe de percale...

Hou! Tu es jeune!

Et moi, suis-je un ancien tigre?

Je ne redescendrai pas les mains moites!

À matin, dans mon pays sage de cerisiers tardifs,

trop timide, trop enfermé, trop cancre!

je ne laisserai pas la butte de sable

me poivrer de solitude!

S'abonner à :

Commentaires (Atom)